岩須厳選!3ワイナリーフェア

対象商品12%オフ、VIPはさらに10%オフ!

-

イザベル・エステート・ヴィンヤード マールボロ ピノ・グリ 2023

通常価格 ¥2,992通常価格単価 あたり¥3,520セール価格 ¥2,992VIPはさらに10%オフ

マールボロのピノグリのお手本のようなバランスの良さ。酸味は穏やかながら、後味はややドライ。重心はやや低めで食事とあわせやすい。

セール

セール -

イザベル エステート ヴィンヤード マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン シングルヴィンヤード 2024

通常価格 ¥2,992通常価格単価 あたり¥3,520セール価格 ¥2,992VIPはさらに10%オフ

心地よい柑橘のフレーバーが特徴。単一畑ならではの密度の高い味わいで、一部を樽で発酵・熟成させて複雑さを加えています。アフターのミネラル感も秀逸。

セール

セール -

イザベル・エステート・ヴィンヤード マールボロ ワイルド・バリック シャルドネ 2023

通常価格 ¥4,208通常価格単価 あたり¥4,950セール価格 ¥4,208VIPはさらに10%オフ

単一畑の樹齢30年以上の古木からつくられる。新樽30%、樽熟成1年。滑らかで樽の香ばしさを感じるリッチな味わい。

セール

セール -

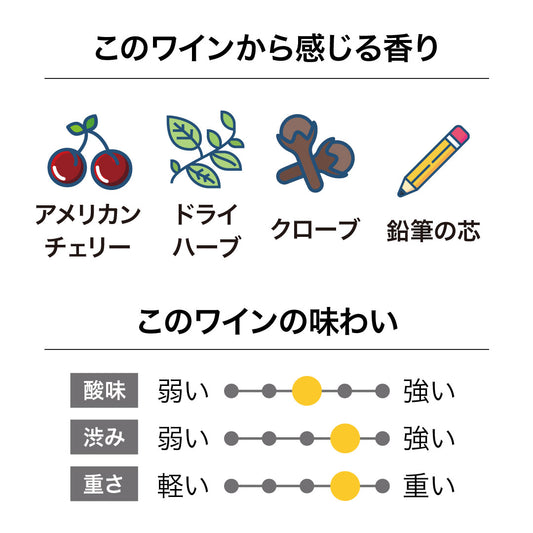

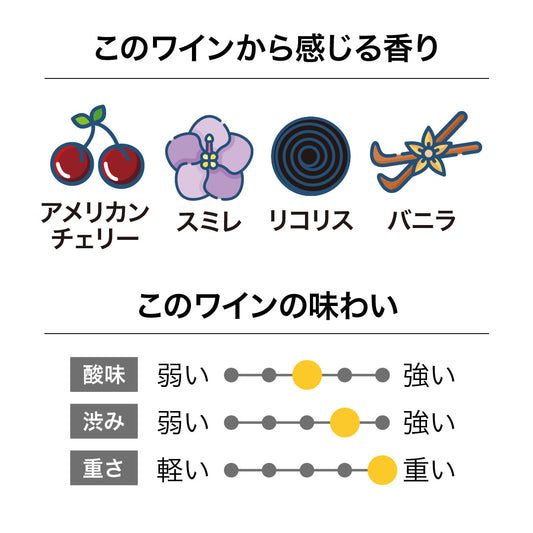

イザベル エステート ヴィンヤード マールボロ ピノ・ノワール 2022

通常価格 ¥4,208通常価格単価 あたり¥4,950セール価格 ¥4,208VIPはさらに10%オフ

10%全房発酵、新樽30%で熟成。鮮やかな果実味とエレガントさが同居したピノです。フルーツの奥にハーブやスパイスのアロマがあります。

セール

セール -

マーティンボロー ヴィンヤード テ テラ ピノ グリ 2024

通常価格 ¥2,525通常価格単価 あたり¥2,970セール価格 ¥2,525VIPはさらに10%オフ

「テ・テラ」はマオリ語で「太陽」。比較的樹齢は若いものの、マーティンボロの恵みを生かしたリッチで凝縮感のある味わいに。ボリューム感のあるピノ・グリ。

セール

セール -

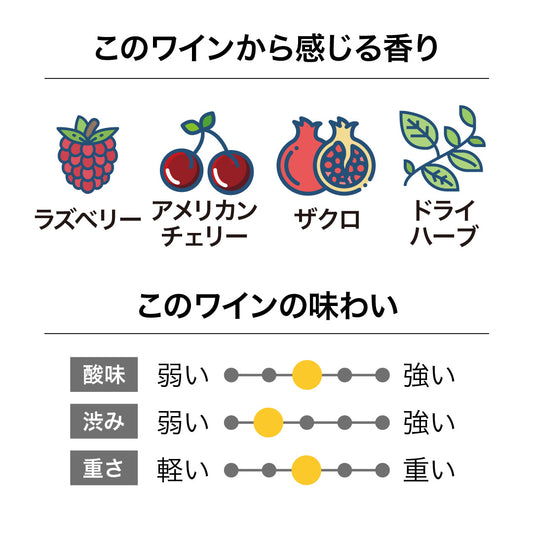

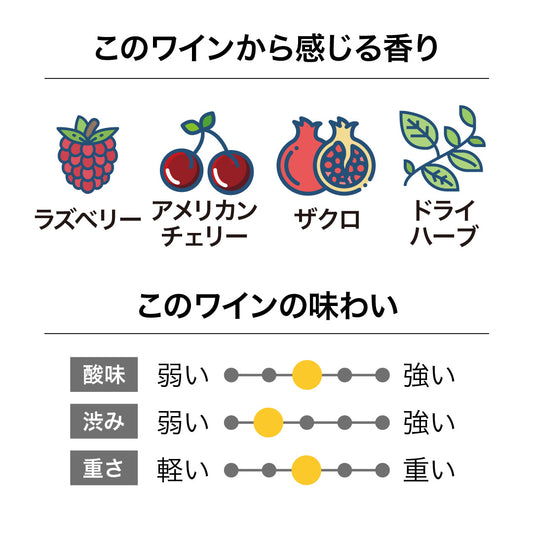

マーティンボロ・ヴィンヤード テ・テラ ピノ・ノワール 2023

通常価格 ¥2,992通常価格単価 あたり¥3,520セール価格 ¥2,992VIPはさらに10%オフ

比較的若い木(樹齢9〜24年)のぶどうを野生酵母で発酵。15%新樽のフレンチオークで10ヶ月熟成。濃密さと柔らかさが共存する秀逸なバランス感です。

セール

セール -

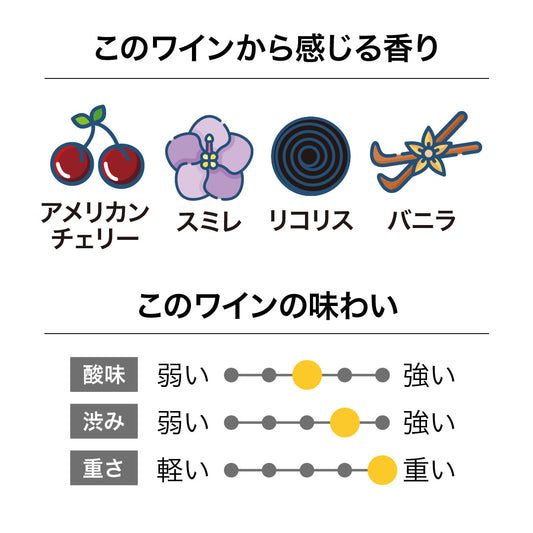

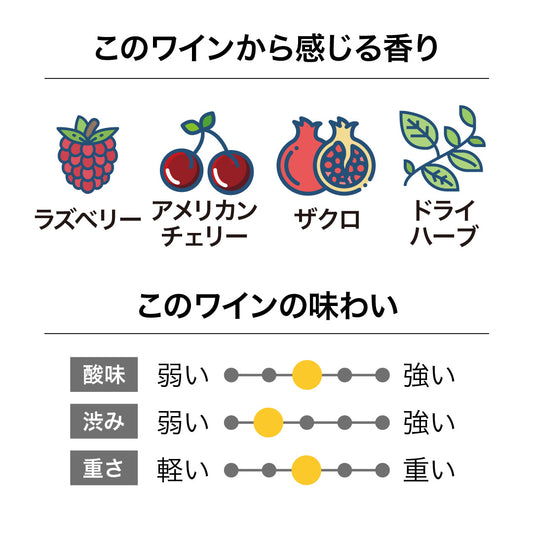

マーティンボロー・ヴィンヤード ホームブロック ピノ・ノワール 2021

通常価格 ¥5,797通常価格単価 あたり¥6,820セール価格 ¥5,797VIPはさらに10%オフ

マーティンボロ・テラスの最も古いピノ・ノワール区画から。フレンチオーク樽(新樽比率23%)で12ヶ月間熟成。黒々とした色調、濃縮した旨み。

セール

セール -

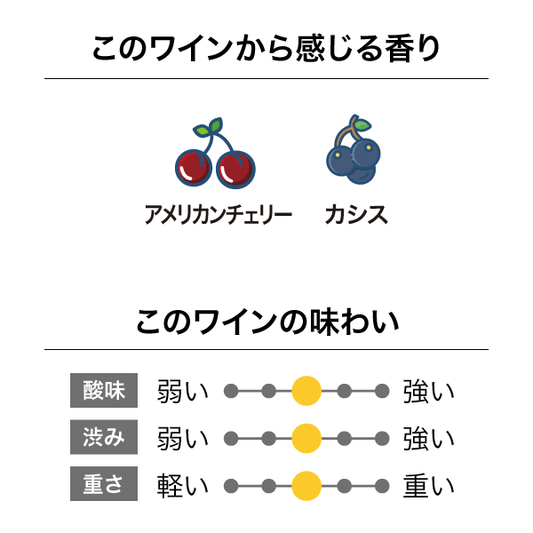

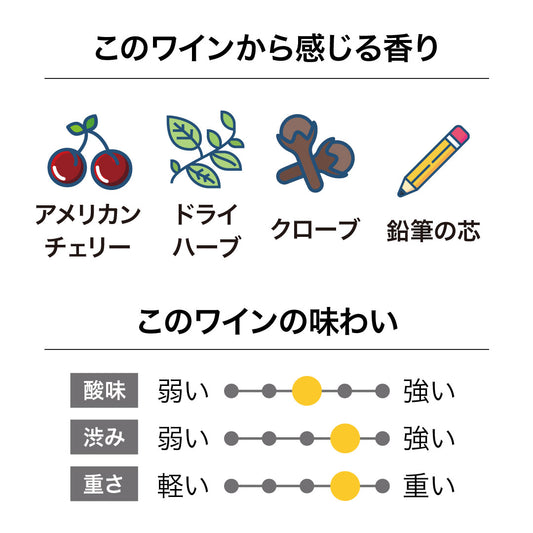

ブラックエステート ホーム ピノ・ノワール 2024

通常価格 ¥5,330通常価格単価 あたり¥6,270セール価格 ¥5,330VIPはさらに10%オフ

ブラックエステート発祥の地であるホーム畑の樹齢30年以上の自根ぶどうから。しなやかで芳香豊か。きめ細かいタンニンでエレガントな飲み口です。

セール

セール -

ブラックエステート ダムスティープ ピノ・ノワール 2024

通常価格 ¥5,891通常価格単価 あたり¥6,930セール価格 ¥5,891VIPはさらに10%オフ

海抜180mの急斜面ダムスティープ畑から。粘土質の土壌が、凝縮感のある果実味としっかりした骨格を作っています。バイオダイナミック農法、無ろ過で瓶詰。

セール

セール -

ブラックエステート ネザーウッド ピノ・ノワール 2023

通常価格 ¥7,106通常価格単価 あたり¥8,360セール価格 ¥7,106VIPはさらに10%オフ

1986年植樹、ワイパラ最古参の畑ネザーウッドから。自根・無灌漑で育つぶどうは収量が極めて少なく、果実の凝縮感と複雑さは格別です。実にブルゴーニュ的。

セール

セール

ワインを選ぶ

ソムリエ岩須のnote

新着商品

-

ブラックエステート ダムスティープ ピノ・ノワール 2024

通常価格 ¥5,891通常価格単価 あたり¥6,930セール価格 ¥5,891VIPはさらに10%オフ

海抜180mの急斜面ダムスティープ畑から。粘土質の土壌が、凝縮感のある果実味としっかりした骨格を作っています。バイオダイナミック農法、無ろ過で瓶詰。

セール

セール -

ブラックエステート ネザーウッド ピノ・ノワール 2023

通常価格 ¥7,106通常価格単価 あたり¥8,360セール価格 ¥7,106VIPはさらに10%オフ

1986年植樹、ワイパラ最古参の畑ネザーウッドから。自根・無灌漑で育つぶどうは収量が極めて少なく、果実の凝縮感と複雑さは格別です。実にブルゴーニュ的。

セール

セール -

ブラックエステート ホーム ピノ・ノワール 2024

通常価格 ¥5,330通常価格単価 あたり¥6,270セール価格 ¥5,330VIPはさらに10%オフ

ブラックエステート発祥の地であるホーム畑の樹齢30年以上の自根ぶどうから。しなやかで芳香豊か。きめ細かいタンニンでエレガントな飲み口です。

セール

セール -

イザベル エステート ヴィンヤード マールボロ シャルドネ シングルヴィンヤード 2023

通常価格 ¥3,850通常価格単価 あたり¥3,850セール価格 ¥3,8501980年代に植樹されたマールボロ最古級のシャルドネは凝縮したリッチな味わい。樽発酵後に長いシュール・リー熟成。果実味とクリーミーさが調和しています。

-

イザベル エステート ヴィンヤード マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン シングルヴィンヤード 2024

通常価格 ¥2,992通常価格単価 あたり¥3,520セール価格 ¥2,992VIPはさらに10%オフ

心地よい柑橘のフレーバーが特徴。単一畑ならではの密度の高い味わいで、一部を樽で発酵・熟成させて複雑さを加えています。アフターのミネラル感も秀逸。

セール

セール -

イザベル エステート ヴィンヤード マールボロ ピノ・ノワール 2022

通常価格 ¥4,208通常価格単価 あたり¥4,950セール価格 ¥4,208VIPはさらに10%オフ

10%全房発酵、新樽30%で熟成。鮮やかな果実味とエレガントさが同居したピノです。フルーツの奥にハーブやスパイスのアロマがあります。

セール

セール -

マーティンボロー ヴィンヤード テ テラ ピノ グリ 2024

通常価格 ¥2,525通常価格単価 あたり¥2,970セール価格 ¥2,525VIPはさらに10%オフ

「テ・テラ」はマオリ語で「太陽」。比較的樹齢は若いものの、マーティンボロの恵みを生かしたリッチで凝縮感のある味わいに。ボリューム感のあるピノ・グリ。

セール

セール -

ノヴム リバーブルック ヴィンヤード シャルドネ 2024

通常価格 ¥6,600通常価格単価 あたり¥6,600セール価格 ¥6,600冷涼なマールボロではシラーは難しいという通説を覆す。濃密な旨みがありつつ冷涼なエレガントさも。極めて凝縮感が高く熟成能力も高い。

-

インヴィーヴォ マールボロ ピノ・グリ 2024

通常価格 ¥2,750通常価格単価 あたり¥2,750セール価格 ¥2,750香りは控えめながら味わいはフルーツ感豊か。コンポートした洋梨の風味が口いっぱいに。後味には上質なミネラル感、食事を呼び寄せます。

-

ノヴム マールボロ バスケットプレス シラー2023

通常価格 ¥8,250通常価格単価 あたり¥8,250セール価格 ¥8,250冷涼なマールボロではシラーは難しいという通説を覆す。濃密な旨みがありつつ冷涼なエレガントさも。極めて凝縮感が高く熟成能力も高い。

入荷待ち

入荷待ち -

インヴィーヴォ ホークス・ベイ シャルドネ 2024

通常価格 ¥2,750通常価格単価 あたり¥2,750セール価格 ¥2,750樽はやや控えめで果実の豊かさがしっかり前に出たシャルドネ。かりんや白桃に加えて柑橘の風味も。温度が上がると樽由来のまろやかさが顔を出す。

-

ルーツ マールボロ ドライ ジン

通常価格 ¥7,480通常価格単価 あたり¥7,480セール価格 ¥7,480ワールドジンアワード2023で「ワールドベスト・ロンドンドライジン」受賞、ROOTSの顔となるジン。NZボタニカルをふんだんに使った贅沢仕様。

新ヴィンテージ

-

サイフリード ネルソン ゲヴュルツトラミネール 2025

通常価格 ¥2,750通常価格単価 あたり¥2,750セール価格 ¥2,750エキゾチックな香りがふんだんに楽しめます。ほんのり甘みがあり、エスニック料理との相性は抜群です。

-

クラギー・レンジ シャルドネ キッドナッパーズ・ヴィンヤード ホークス・ベイ 2024

通常価格 ¥4,180通常価格単価 あたり¥4,180セール価格 ¥4,180爽やかな風味を活かすため、樽の風味をつけすぎずに仕上げています。やさしくドライな味わいのおかげであう食事の幅は広いです。

-

イザベル・エステート・ヴィンヤード マールボロ ワイルド・バリック シャルドネ 2023

通常価格 ¥4,208通常価格単価 あたり¥4,950セール価格 ¥4,208VIPはさらに10%オフ

単一畑の樹齢30年以上の古木からつくられる。新樽30%、樽熟成1年。滑らかで樽の香ばしさを感じるリッチな味わい。

セール

セール -

クラウディベイ シャルドネ 2023

通常価格 ¥4,780通常価格単価 あたり¥5,390セール価格 ¥4,780クラウディベイはNZワイン普及の功労者。シャルドネもハイレベルで、果実と樽のバランスが良好です。

セール

セール -

マナ バイ インヴィーヴォ ソーヴィニヨン・ブラン 2025

通常価格 ¥2,090通常価格単価 あたり¥2,090セール価格 ¥2,090心地よい酸味と、すっきりとした後味のライトな白ワイン。レモンのような柑橘の風味が特徴です。

-

ブランク・キャンバス セトゥルメント・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2020

通常価格 ¥7,700通常価格単価 あたり¥7,700セール価格 ¥7,700全房発酵50%、新樽35%で12ヶ月熟成。密度が高くスパイシーなピノに仕上がりました。

入荷待ち

入荷待ち -

インヴィーヴォ テイラーズ ロゼ 2024

通常価格 ¥2,750通常価格単価 あたり¥2,750セール価格 ¥2,750フルーツ感たっぷりの親しみやすい辛口ロゼワイン。柑橘系の爽やかな酸味が心地よいです。

-

ダッシュウッド マールボロ ピノ・ノワール 2024

通常価格 ¥2,970通常価格単価 あたり¥2,970セール価格 ¥2,970NZ最大の産地「マールボロ」の個性を反映したフルーティー系ピノ。いきいきした味わいを実現しています。

-

ブランクキャンバス エスカロス・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2020

通常価格 ¥8,250通常価格単価 あたり¥8,250セール価格 ¥8,250単一畑のぶどうを手摘み。力強さ、エレガントさがあふれる魅惑の味わいです。

入荷待ち

入荷待ち -

ブラッケンブルック ネルソン シャルドネ 2023

通常価格 ¥3,080通常価格単価 あたり¥3,080セール価格 ¥3,080100%サスティナブルな自社畑のシャルドネ。樽の香りとフルーツ感を共存させつつ、極めてドライに仕上げています。料理とあわせてさらに高まるワイン。

-

グローヴミル マールボロ ピノ・グリ 2025

通常価格 ¥2,860通常価格単価 あたり¥2,860セール価格 ¥2,860厚みのある味わいで、核果のフルーツ感とややスパイシーなほろ苦さが特徴的です。

-

キムラセラーズ マールボロ ドライリースリング 2025

通常価格 ¥3,960通常価格単価 あたり¥3,960セール価格 ¥3,960きれいな酸味があり、りんごや洋梨のクリアなフルーツ感がしっかり。ミネラル感、ほのかな塩味を伴った余韻が長く続きます。

お客様の声

-

ほり 様

ワインの種類が豊富、NZワイン好きとしては、貴重なショップです。

私はサイトからの購入のみの経験ですが、選びやすい様に様々な工夫がされています。

特にワイン紹介カードは良い!!これがある事で自分の好みを知る事ができるし、それをもとにワインを選んで頂けるプチプライオリティ感があります!

お薦めです! -

cider30 様

INVIVOに出会ったのがキッカケで、ニュージーランドのソービニヨンブランが大好きになり、通販サイトを彷徨ううちにボクモさんに辿り着きました。

今最も頼りにさせて頂いているニュージーランドワイン専門店さんです。感謝。 -

deka0729 様

サービスが良く非常に頼りになります。もう30本以上こちらのニュージーランドワインを注文しました。ニュージーランドといえば白ワインが有名ですが、近年は飲みごたえがある赤ワインがあり、ピノ・ノワール系の赤ワイン中心に楽しませてもらっています。美味しいしおすすめですよ。

人気ランキング

【毎月末更新】

先月の単品ワイン ベスト10

セット商品

-

ソムリエ岩須のおまかせセット 14,000円

通常価格 ¥14,000通常価格単価 あたり¥13,000セール価格 ¥14,000ニュージーランドワインを愛するソムリエ岩須が、個別に選んでお送りする、そのとき限りのセットです。

-

ソムリエ岩須のおまかせセット 21,000円

通常価格 ¥21,000通常価格単価 あたり¥20,000セール価格 ¥21,000ニュージーランドワインを愛するソムリエ岩須が、個別に選んでお送りする、そのとき限りのセットです。

-

ソムリエ岩須のおまかせセット 32,000円

通常価格 ¥32,000通常価格単価 あたり¥30,000セール価格 ¥32,000ニュージーランドワインを愛するソムリエ岩須が、個別に選んでお送りする、そのとき限りのセットです。

-

ボクモワイン ベストセラーセット

通常価格 ¥11,000通常価格単価 あたり¥12,650セール価格 ¥11,000はじめての方もそうでない方も、NZワインを飲むなら「これぞNZの味」というワインを味わって欲しいから、10,000円の特別価格でご提供。

入荷待ち

入荷待ち -

インヴィーヴォ X サラ・ジェシカ・パーカー SB & PNセット

通常価格 ¥6,820通常価格単価 あたり¥6,820セール価格 ¥6,820大人気のソーヴィニヨン・ブランと、新登場のピノ・ノワールのセットで、楽しい食卓に鮮やかな彩りを加えてください。

ワインの種類から選ぶ

ぶどう品種から選ぶ

読み物

ボクモワインではワインにまつわる様々な読み物をご用意しています。

読み物

ボクモワインではワインにまつわる様々な読み物をご用意しています。

ボクモワインがNZラバーの皆さまに選ばれる理由

専門性

ニュージーランドワイン単独で250銘柄以上(日本最大級の品揃え)

在庫確実性

全品自社在庫(ドロップシッピング・取り寄せなし)、最短翌日出荷

主要取り扱い産地

マールボロ、セントラル・オタゴ、ホークス・ベイ、ワイパラ、マーティンボロ他

主要取り扱いワイナリー

クラウディ・ベイ、インヴィーヴォ、アタランギ、フェルトン・ロード、キムラセラーズ他多数

独自サービス

コレクション用ワインカード同梱、LINEによるソムリエ直接相談、履歴に基づくパーソナルセレクト

VIP優待制度

ワインカード20枚収集で「VIP会員(常時10%OFF)」認定